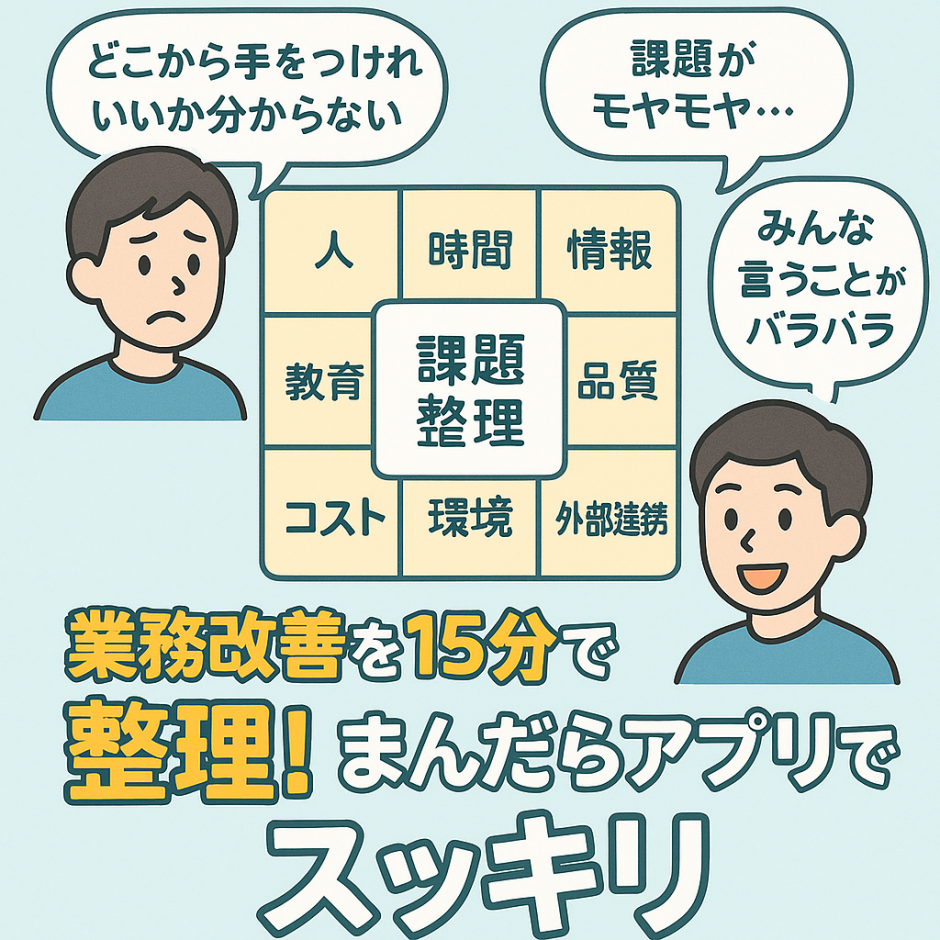

こんな悩みありませんか?

前回の診断で部署の課題が見えてきたけれど…

- 「問題がたくさんありすぎて、どこから手をつけていいか分からない」

- 「課題がモヤモヤしていて、うまく言葉にできない」

- 「メンバーそれぞれ違うことを問題だと思っている」

そんな状況になっていませんか?

実は、多くの部署が同じ状況に陥ります。課題があることは分かったけれど、それをどう整理すれば良いのか分からない…これは自然なことです。

でも大丈夫。今日は、散らばった課題をたった15分で整理できる思考法をお伝えします。モヤモヤが「なるほど、こういうことだったのか!」とスッキリ整理される爽快感を体験していただけます。

なぜ課題の整理が難しいのか?

課題が「ごちゃ混ぜ」になる3つの理由

1. 大きな課題と小さな課題が混在している

- 「システムが古い」という大きな課題

- 「印刷用紙がよく切れる」という小さな課題

- 同じ「課題」として扱うから整理が困難に

2. 原因と結果が区別できていない

- 「残業が多い」→これは結果?原因?

- 「情報共有がうまくいかない」→何が原因で起きている?

- 根本と表面の区別ができていない

3. 緊急性と重要性がごちゃ混ぜ

- 「今すぐやらないとまずいこと」

- 「長期的に取り組むべきこと」

- 「できれば改善したいこと」

整理しないまま改善に取り組むリスク

このまま整理せずに改善に取り組むと:

- 場当たり的な対応になる

- 根本的な解決にならない

- メンバーの足並みが揃わない

- せっかくの努力が無駄になる

でも大丈夫、シンプルな方法で整理できます。

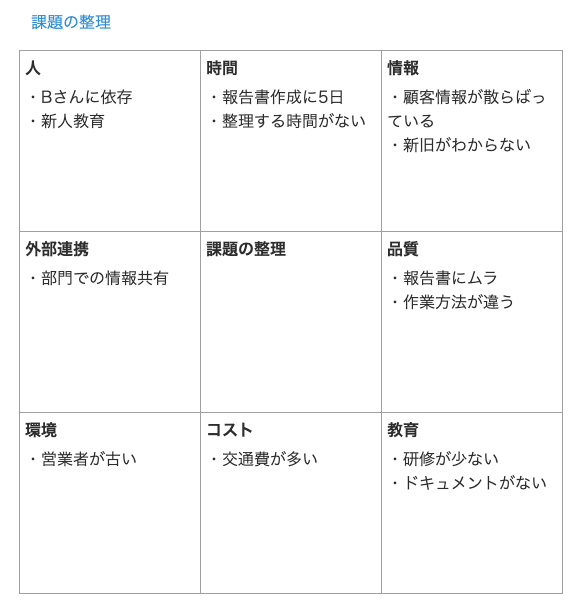

【実践ワーク】まんだら思考で課題を9マスに整理する方法

まんだら思考とは?

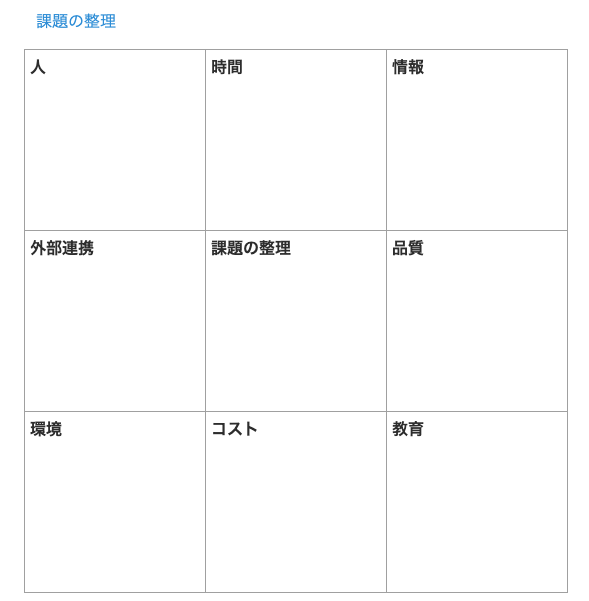

まんだら思考は、中央に「テーマ」を置き、周囲の8マスに関連する要素を配置する思考整理法です。

今回は「部署の課題」を中央に置き、8つの視点で課題を分類していきます。

準備するもの(所要時間:15分)

- A4用紙1枚(または「まんだらアプリ」)

- ペン

- 前回の診断結果

- 付箋(あれば便利)

Step1:9マスの枠を描く(2分)

Step2:8つの視点で課題を分類(10分)

前回の診断や普段感じている課題を、以下の8つの視点に分類してみましょう:

1. 人の課題

- 人手不足、スキル不足、負荷の偏りなど

- 例:「Aさんに業務が集中している」「新人の育成が大変」

2. 時間の課題

- 時間がかかる業務、締切に追われる状況など

- 例:「月末処理に3日かかる」「会議が長すぎる」

3. 情報の課題

- 情報共有、データ管理、ナレッジの蓄積など

- 例:「資料が見つからない」「同じ質問を何度も受ける」

4. 品質の課題

- ミス、バラつき、品質管理など

- 例:「入力ミスが多い」「対応にムラがある」

5. 教育の課題

- 新人教育、スキルアップ、マニュアルなど

- 例:「教え方が人によって違う」「研修制度がない」

6. コストの課題

- 無駄な費用、効率性、リソースの使い方など

- 例:「印刷代がかかりすぎ」「システムの維持費が高い」

7. 環境の課題

- 職場環境、ツール、設備など

- 例:「会議室が足りない」「パソコンが古い」

8. 外部連携の課題

- 他部署との連携、取引先との関係など

- 例:「営業と連携が取れない」「お客様への報告が遅い」

Step3:関連性を確認する(3分)

各マスに配置した課題を見て、以下を確認してください:

- 関連し合っている課題はありますか?

- 根本的な原因になっている課題はありますか?

- 解決すると他の課題も改善されそうなものはありますか?

【応用ワーク】まんだらアプリを使った効率化

手書きでも十分効果的ですが、「まんだらアプリ」を使うとさらに便利になります:

まんだらアプリの便利機能

1. デジタルで整理・保存

- 手書きと違って、後から簡単に修正可能

- データとして保存・共有できる

- 検索機能で過去の整理内容を振り返れる

2. メンバーとの共有が簡単

- 同じ画面を見ながら議論できる

- 遠隔地のメンバーとも共同作業可能

- 全員の意見を統合しやすい

3. 順番付け機能で優先順位も決められる

- 整理した課題に優先順位を付けられる

- 「どれから取り組むか」まで決められる

- 次のステップへスムーズに進める

まんだらアプリでの実践手順

- 新しいまんだらを作成

- 中央に「○○部の課題整理」と入力

- 8つの視点をタイトルに設定

- 各マスに課題を入力

- メンバーと共有して意見を集約

- 順番付け機能で優先順位を決定

この整理を実践すると…

得られる3つの効果

1. 課題の全体像が見える

- バラバラだった課題が体系的に整理される

- 「思ったより整理されているな」「意外にここが弱いな」が分かる

- 課題の大きさや種類が客観視できる

2. 優先順位が自然と見えてくる

- 「ここを解決すると他も良くなりそう」が見える

- 根本的な課題と表面的な課題の区別ができる

- 限られた時間で最大効果を狙える

3. チーム全体で共通認識ができる

- 「みんな同じことを課題だと思っていた」

- 「こんな課題もあったのか」という気づき

- 改善に向けた足並みが揃う

Before → After の変化

Before(整理前)

- 「課題がたくさんあって、どこから手をつければ…」

- 「みんな違うことを問題だと思っている」

- 「とりあえず目の前のことから片付けよう」

After(整理後)

- 「課題が8つのカテゴリに整理できた」

- 「チーム全体で同じ課題認識を持てた」

- 「どの順番で取り組むか見えてきた」

実際の整理例:営業部の場合

整理前の状況

「営業成績が上がらない、残業が多い、お客様からの問い合わせ対応が大変…」

まんだら整理後

整理後の気づき

- 根本課題:顧客情報の管理(情報)が整っていない

- 連鎖的な影響:情報が整えば、提案書作成も早くなり、品質も安定する

- 優先順位:まず情報管理から取り組むべき

次はこれに取り組みましょう

課題の整理お疲れさまでした!8つの視点で整理すると、課題の全体像がスッキリ見えてきたのではないでしょうか。

次回は、整理した課題の中から「どれから取り組むか」の優先順位を決める方法をお伝えします。まんだらアプリの順番付け機能を使って、効果的な改善の順番を科学的に決めていきます。

改善は闇雲に取り組むより、戦略的に進める方が確実に成果が出ます。

もっと効率的に進めたい方へ

今回の課題整理は手書きでも十分ですが、「まんだらアプリ」を使うと、整理から優先順位付けまで一貫して進められます。

特に、複数のメンバーで課題を共有したい場合や、定期的に課題を見直したい場合には、デジタルツールの威力を実感していただけます。

また、課題が整理できたら、次は解決策のマニュアル化が重要になります。「manulet」があれば、改善した業務をすぐにマニュアル化して、二度と同じ課題で悩まない仕組みを作れます。

「実際に試してみたい」という方は、無料相談でお気軽にお声がけください。あなたの部署の課題整理を一緒にお手伝いします。

次回予告 Step3では「どこから手をつける?『まんだらアプリ』の順番付け機能で業務改善の優先度を決める方法」をお届けします。今回整理した課題を元に、最も効果的な改善の順番を決めていきましょう。

課題が整理できると、解決への道筋が見えてきます。一歩ずつ、着実に進めていきましょう。

Gibbons

Gibbons